我的孩子生命之泉双结局解析

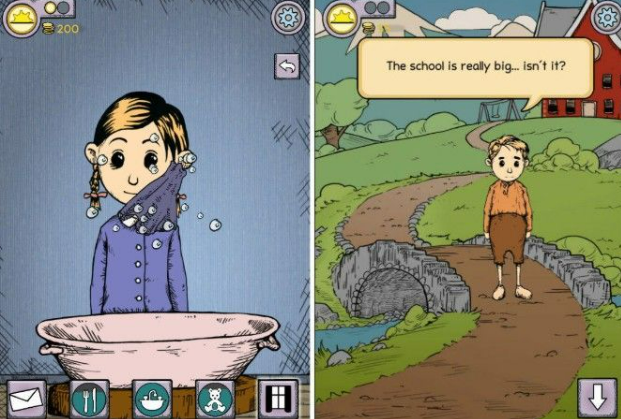

我的孩子生命之泉结局如何触发?游戏最终走向是什么?作为一款深刻展现特殊历史背景的模拟养成游戏,玩家将通过抚养战后儿童的过程体验复杂的人生抉择。本文将为玩家详细解析游戏中的关键剧情分支与最终结局。

游戏包含两个具有历史厚重感的结局分支。

结局一:见证与告别

在经历漫长的生存挣扎后,玩家选择与卡琳共同直面残酷现实。当挪威国王巡视小镇时,尽管深知潜在危险,仍然陪同孩子完成最后的心愿——藏在丛林中远远观望王室仪仗。这个充满象征意义的场景深刻展现了角色困境:作为纳粹"生命之泉"计划诞生的混血儿,卡琳既不被挪威社会接纳,也无法获得身份认同。玩家在护送孩子冒险的过程中,能深切感受到战争遗留的隐形创伤如何持续影响下一代。

结局二:沉默的迁徙

当累积的伤害突破承受极限,玩家将作出艰难决定——带着孩子永远离开这个充满敌意的环境。画面定格在夕阳下模糊的牵手剪影,随后逐步浮现五位真实历史人物的生平简介。这些原型人物都诞生于1942年的"生命之泉"计划,他们的真实经历与游戏叙事形成强烈互文。渐暗的屏幕最终归于漆黑,用极具冲击力的视觉语言控诉战后持续的社会暴力。

两个结局都延续了游戏的核心主题:当枪炮声沉寂后,偏见与歧视构成的软性暴力仍在继续。玩家在养育过程中所做的每个选择,都在塑造孩子对世界的认知。无论是直面伤痛的勇气,还是抽身远离的决断,都反映出特殊历史背景下普通人寻求生存尊严的艰难历程。

叙事特色分析

游戏通过日常化场景展现深刻历史命题,将育儿模拟机制转化为情感共鸣载体。玩家在解决温饱、辅导功课等日常互动中,会逐渐理解卡琳因血统遭受的校园霸凌与社会排斥。每个对话选项都影响着孩子的人格发展,这种设计强化了战争遗留问题的代际传递效应。

开发团队采用虚实结合的手法增强沉浸感,结局中出现的真实人物资料与游戏叙事形成镜像关系。这种打破第四面墙的设计,成功将个体命运扩展为群体记忆,促使玩家反思历史伤痕的愈合过程。

两个殊途同归的结局设计,本质上都在探讨创伤修复的可能性。无论是留下见证还是选择离开,都凸显了在结构性歧视中个体选择的局限性。游戏用极具文学性的表达方式,完成了对特殊历史群体的深情致意与深刻反思。

相关下载

相关文章

更多+-

11/01

-

12/04

-

12/04

-

12/04

-

12/03

手游排行榜

- 最新排行

- 最热排行

- 评分最高